Par Sophie Fontanel, Elle, 2010

|

|

Accueil | This page in English |

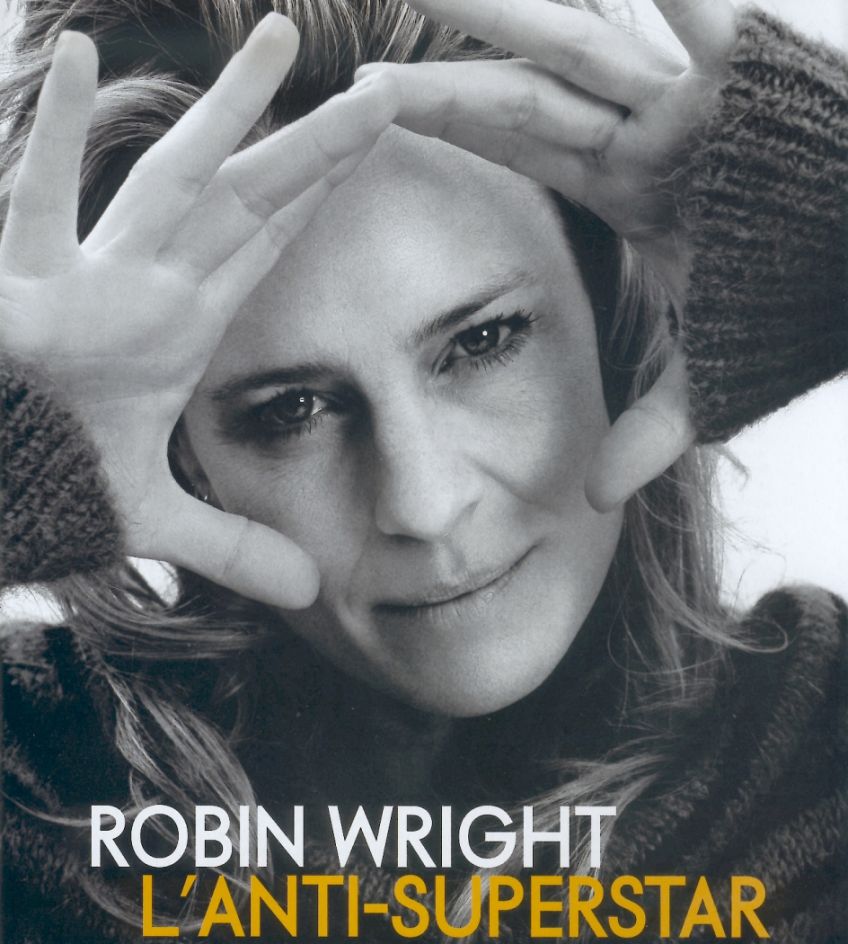

| Robin Wright l'anti-superstar | |||||

|

Par Sophie Fontanel, Elle, 2010 |

|

||||

Elle

m'attend, courtoise, assise toute droite, avec le léger a priori de la femme

qui n'en peut plus qu'on lui parle de Sean Penn. Mais Robin Wright est instantanément

rassurée, car c'est sur Robert Redford, sous la direction de qui elle vient de

tourner The Conspirator, que je

la cueille, avec des questions pathétiques du style : «Est-ce qu'il est beau

en vrai ?», «Quel effet ça fait de le voir ?». Elle a l'exquise politesse de

ne pas se moquer et me répond qu'elle aussi, «dans une certaine mesure», elle

est «encore impressionnée par Robert Redford». Elle me précise que, si j'étais

en face de lui, je serais étonnée : «Il n'y a pas de Robert Redford, il y a

un type engagé, un intellectuel, et tout ça le délivre de ce qui pourrait être

lourd pour lui, être un tel mythe.» Je demande comment on fait quand on a

connu de telles personnes multifacettes (sans jamais citer Sean Penn) pour se

lier à des gens lambda, ensuite. Elle me répond : «Je n'ai pas vraiment

d'amis dans ce métier, je connais plutôt des gens qui mènent une vie normale.

Quand on a des amis qui tiennent le coup devant notre notoriété, on les

chérit.» Les amours, je n'ose pas demander. Je tourne autour de l'idée en

disant que ça doit être horrible tous ces gens (mais évidemment pas moi) qui

veulent savoir des choses sur son mariage en rade, sur son passé. Elle dit : «Le

pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Après on me demande : "Comment

survivez-vous ?", "Avez-vous rencontré quelqu'un d'autre ?",

"Vos enfants sont-ils malheureux ?"» Elle reconnaît toutefois être

peu la proie des paparazzis. Elle a même une théorie: «Tout vient de ce que

vous jouez. Plus vos rôles sont travaillés, âpres et forts, plus vous êtes

remplie par une vraie substance. Et il n'y a plus de vide à combler pour les

paparazzis. Vous êtes protégée par le mur de votre travail.»

Elle

m'attend, courtoise, assise toute droite, avec le léger a priori de la femme

qui n'en peut plus qu'on lui parle de Sean Penn. Mais Robin Wright est instantanément

rassurée, car c'est sur Robert Redford, sous la direction de qui elle vient de

tourner The Conspirator, que je

la cueille, avec des questions pathétiques du style : «Est-ce qu'il est beau

en vrai ?», «Quel effet ça fait de le voir ?». Elle a l'exquise politesse de

ne pas se moquer et me répond qu'elle aussi, «dans une certaine mesure», elle

est «encore impressionnée par Robert Redford». Elle me précise que, si j'étais

en face de lui, je serais étonnée : «Il n'y a pas de Robert Redford, il y a

un type engagé, un intellectuel, et tout ça le délivre de ce qui pourrait être

lourd pour lui, être un tel mythe.» Je demande comment on fait quand on a

connu de telles personnes multifacettes (sans jamais citer Sean Penn) pour se

lier à des gens lambda, ensuite. Elle me répond : «Je n'ai pas vraiment

d'amis dans ce métier, je connais plutôt des gens qui mènent une vie normale.

Quand on a des amis qui tiennent le coup devant notre notoriété, on les

chérit.» Les amours, je n'ose pas demander. Je tourne autour de l'idée en

disant que ça doit être horrible tous ces gens (mais évidemment pas moi) qui

veulent savoir des choses sur son mariage en rade, sur son passé. Elle dit : «Le

pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Après on me demande : "Comment

survivez-vous ?", "Avez-vous rencontré quelqu'un d'autre ?",

"Vos enfants sont-ils malheureux ?"» Elle reconnaît toutefois être

peu la proie des paparazzis. Elle a même une théorie: «Tout vient de ce que

vous jouez. Plus vos rôles sont travaillés, âpres et forts, plus vous êtes

remplie par une vraie substance. Et il n'y a plus de vide à combler pour les

paparazzis. Vous êtes protégée par le mur de votre travail.»

Elle pense aussi ne pas être une telle icône, au point de pouvoir passionner les foules : «Grâce à Dieu, je touche du bois, je ne suis pas une superstar.» Elle sait toutefois que, si Gérard Darel est venu la chercher pour représenter la marque, c'est en raison de son immense célébrité. Elle pondère cependant : c'est parce qu'elle a, en France, le même agent que Charlotte Gainsbourg, une amie à elle, qu'elle a été contactée et qu'elle a pu être convaincue. «Je n'ai jamais fait de campagne de publicité auparavant. On m'en a proposé, mais je ne saurais même pas vous dire lesquelles, tellement ça ne m'intéresse pas. A quoi ça rime ? J'ai du boulot par-dessus la tête. Là, ce qui m'a séduite, c'est que l'image donnée de moi dans cette campagne Gérard Darel correspond à ce que je suis. Je détesterais qu'on me transforme, même en mieux. Je n'accepte les transformations que si elles sont au service d'un film et d'une histoire. Là, non seulement je me reconnais, mais en plus j'ai découvert cette famille Darel, des gens chaleureux, simples, parfaitement respectueux de ce que je suis, et discrets. Je n'imaginais pas la mode comme ça.»

La mode est de toute manière très loin d'elle. Pourtant, elle a un vrai style. Pas si loin de celui de Charlotte Gainsbourg, d'ailleurs. Là, devant moi, un pull noir en cachemire, à col roulé, avec des petits jours discrets et ravissants sur les côtés qui indiquent que ça doit venir d'un endroit cher. Un jean usé et serré dont je n'arrive pas à voir la marque sans mes lunettes (désolée), et des bottes de cow-boy Frye (Charlotte, elle, ce sont plutôt des R.Soles).Elle adore ces tenues décontractées et nous passons la moitié de l'interview à discuter de la collection vintage de Ralph Lauren, de la marque 45 RPM de la rue du Marché-Saint-Honoré, de l'esprit Diane Keaton de cet endroit. A mes pieds, des godillots de chez Heschung la rendent dingue, et je lui indique où est la boutique sur un bout de feuille que je déchire. Si Robin Wright est vraiment «au top du style», c'est qu’elle sait garder une allure simple, chose si rare chez une Américaine. J'en suis à lui demander comment elle supporte de s'endimancher pour les red carpets. Elle soupire, comme quelqu'un qui en a pas mal soupé : «En Amérique, si on n'accepte pas ça, autant ne pas faire ce métier.» Elle refuse d'«acheter une robe du soir à je ne sais combien de milliers de dollars pour une soirée de gala, une robe que je ne remettrai jamais. Alors j'accepte qu'on m'en prête une. Je prête ma personne, on me prête la robe. On se serre la main et tout est clair. J'ai beaucoup porté du Gucci. Après, je rends la robe, souvent sublime il faut bien le dire»... Elle est aussi célèbre pour son teint souvent très naturel, qu’elle définit ainsi : «Si le maquilleur met trop de maquillage, je le laisse faire. Et puis, une fois qu'il est parti, je prends un Kleenex et je retire presque tout.» Sur son visage aux proportions parfaites, grande est la tentation de jouer avec le maquillage. Sauf qu'on ne l'aura pas. Elle ne se laisse jamais faire.

On reparle de l'époque Santa Barbara, de son visage presque d'ado qui est dans l'imaginaire collectif. Elle me dit : «J'ai arrêté Santa Barbara il y a ving-cinq ans. Il faut laisser les images de soi derrière soi.» Je lui demande si elle se trouve plus belle aujourd'hui qu'à 20 ans (c'est le cas). Sa réponse : «Vingt années qui passent, ça compte. Peut-être qu'on grappille de la beauté et des doutes pendant ce temps et que ça relativise tout ce qu'on peut penser de soi. C'est pas mal, aussi, que la beauté dépende d'un état d'esprit et du hasard d'un angle, d'une lumière. La beauté est un terrain plus vaste que ce qu'on ne croit à 20 ans. Il faut être humble et vraie, et ce qui doit surgir surgit.»

Aujourd'hui, ses icônes sont Diane Keaton et toutes les femmes en pantalon à pont, et nous évoquons le photographe Jacques-Henri Lartigue. Je demande si, aujourd'hui, fringuée comme Diane Keaton, on peut séduire un homme et elle me dit : «Un vrai homme, oui. Parce qu'un vrai homme cherche toujours ce qu'il y a à découvrir.» Donc, soyons naturelles, même si les vrais hommes sont rares. Même Robin Wright admet que les vrais hommes sont rares. Nous nous sentons moins seules.